藩政時代以前から存在する漁村であったと考えられる。古くからここに善知鳥神社(うとうじんじゃ)があったと伝えられる。「善知鳥」又は「悪知鳥」と書いて「やすかた」と読む場合もあった。藩政時代に入り、寛永年間の初頭、この村の東方に青森の港町が建設されると、安方はそのなかに含まれることとなった。また、安方町の西には、越前(現 福井県)出身者が多かった越前町があった。その後、安方町に包摂された。

明治はじめ、安方の北に接する、市街地化されていなかった土地に、新安方町が置かれた。その頃まで、安方は静かな漁師町ではあったが、1891年(明治24年)に鉄道が青森駅まで開業すると、駅前に位置することから、土産物店・旅館・運送店等が立ち並び、活況を呈するようになった。但し、明治末頃、青森駅の改築により、正面玄関が新町通り奥に移ると、街の繁栄は、次第に新町通りに移っていった。

1968年(昭和43年)9月1日、青森市中部地区の住居表示実施により、安方一・二丁目が設置された。

安方一丁目 - 新安方、安方の各一部

安方二丁目 - 新安方、安方、新町、新浜町、浜町、大町、米町、第一埠頭の各一部

かつて、安方には安方物揚場(岸壁)があり、ここは北洋漁業のひとつの拠点であった。そこに隣接して、魚市場があり、水揚げも行われた。周辺には倉庫が数多くみられたが、1980年代中頃近くになり、物揚場前の埋め立てが行われると、安方の海岸に建つ倉庫の多くが取り壊された。現在は、アスパム・青い森公園等に変わっている。

昔の善知鳥神社

昔の善知鳥神社

現在の善知鳥神社(2025年5月撮影)

現在の善知鳥神社(2025年5月撮影)

築港海岸

築港海岸

陸海連絡停車場乗降場

陸海連絡停車場乗降場

青函連絡船出航の光景

青函連絡船出航の光景

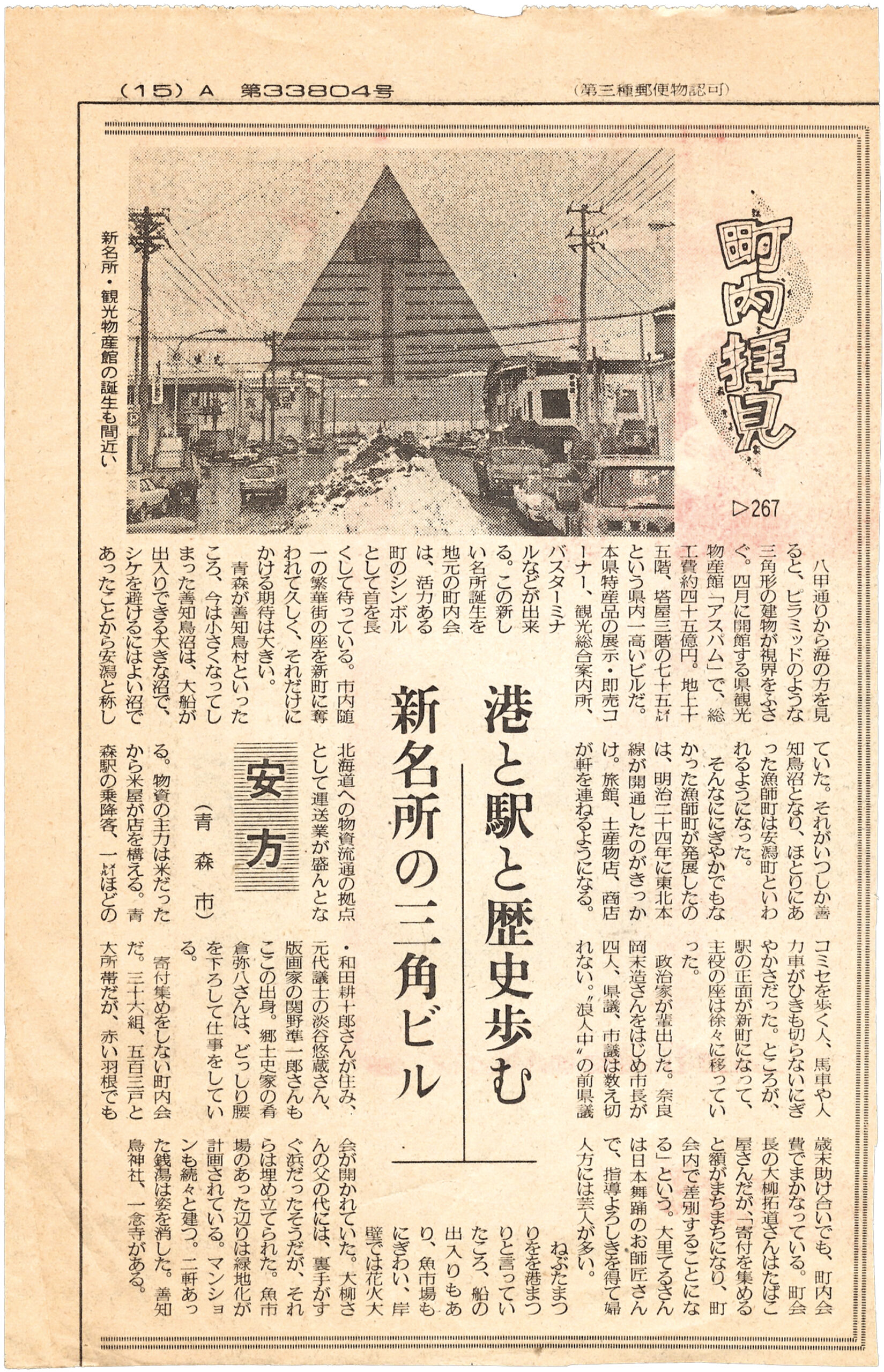

港と駅と歴史歩む新名所の三角ビル

昭和◼︎年 新聞記事「町内拝見」より

昭和◼︎年 新聞記事「町内拝見」より

八甲通りから海の方を見ると、ピラミッドのような三角形の建物が視界をふさぐ。四月に開館する県観光物産館「アスパム」で、総工費約四十五億円。地上十五階、塔屋三階の七十五メートルという県内一高いビルだ。本県特産品の展示・即売コーナー、観光総合案内所、バスターミナルなどが出来る。この新しい名所誕生を地元の町内会は、活力ある町のシンボルとして首を長くして待っている。市内随一の繁華街の座を新町に奪われて久しく、それだけにかける期待は大きい。青森が善知鳥村といったころ、今は小さくなってしまった善知鳥沼は、大船が出入りできる大きな沼で、シケを避けるにはよい沼であったことから安潟と称していた。それがいつしか善知鳥沼となり、ほとりにあった漁師町は安潟町といわれるようになった。そんなににぎやかでもなかった漁師町が発展したのは、明治二十四年に東北本線が開通したのがきっかけ。旅館、土産物店、商店が軒を連ねるようになる。北海道への物資流通の拠点として運送業が盛んとなる。物資の主力は米だったから米屋が店を構える。青森駅の乗降客、一メートルほどのコミセを歩く人、馬車や人力車がひきも切らないにぎやかさだった。ところが、駅の正面が新町になって、主役の座は徐々に移っていった。政治家が輩出した。奈良岡末造さんをはじめ市長が四人、県議、市議は数え切れない。“浪人中〟の前県議・和田耕十郎さんが住み、元代議士の淡谷悠蔵さん、版画家の関野準一郎さんもここの出身。郷土史家の肴倉弥八さんは、どっしり腰を下ろして仕事をしている。寄付集めをしない町内会だ。三十六組、五百三戸と大所帯だが、赤い羽根でも歳末助け合いでも、町内会町会費でまかなっている。町会長の大柳拓道さんはたばこ屋さんだが、「寄付を集めると額がまちまちになり、町会内で差別することになる」という。大里てるさんは日本舞踊のお師匠さんで、指導よろしきを得て婦人方には芸人が多い。ねぶたまつりをを港まつと言っていたころ、船の出入りもあり、魚市場もにぎわい、岸壁では花火大会が開かれていた。大柳さんの父の代には、裏手がすぐ浜だったそうだが、それらは埋め立てられた。魚市場のあった辺りは緑地化が計画されている。マンションも続々と建つ。二軒あった銭湯は姿を消した。善知鳥神社、一念寺がある。