大きな池沼「安潟」の伝承

No.186【2015年11月27日配信】(担当:工藤)

こんにちは! 室長の工藤です。

「青森」がこの地に誕生する前後の歴史叙述には、虚実入りまじりのエピソードがあることは、これまでもこのメールマガジンでご紹介してきました。今回もそうした青森市の歴史叙述の謎ともいえるエピソードを取り上げましょう。

昔々、現在善知鳥神社の境内にある善知鳥沼は「安潟」と呼ばれ、周囲が5~6 里(約20~24キロメートル)もあり、浪館・金浜・浜館などにまで達する大きな池沼であったといいます(『青森市史』第10 巻社寺編)。もちろん、「昔々」のことですから、いつ頃のことなのかは分かりません。そして、17 世紀に「青森」がこの地に誕生して町の絵図が描かれるようになった頃には、すでに「大きな池沼」はなくなっています。では、この「安潟」、一体いつ頃から記録に残っているのでしょう。天明8 年(1788)にこの地を訪れた菅江真澄は、案内人の「草刈の翁」から青森という地名の由来と、後に善知鳥沼となる「大沼」の話を聞いています。ですから、18 世紀末にまで遡る伝承であったことは間違いのないところです。そして、実は安潟は絵図に描かれているのです。江戸幕府が正保元年(1644)に提出を求めた国絵図の写し、「陸奥国津軽郡之絵図」にそれはあります。「青森村」と「沖館村」との間に「やすかた」と記された池沼が描かれているのです。したがって、国絵図の提出の段階で、池沼と認識できる程度のものがあったと考えることはできます。ただ、大きさは東西78 間(約142 メートル)、南北14 間(約25 メートル)ですから、周囲が5~6 里とされる大きな池沼のイメージとはかけ離れたものといえましょう。ちなみに、貞享元年(1684)頃の青森町の絵図に描かれた「うとふの沼」は東西104 間(189メートル)と記されています。さらにもう一つ、蜆貝町の南側に長さが160 間(約290 メートル)の池沼が描かれています。この他にも、現在の平和公園通りの東側に池沼が描かれています。藩政時代の青森とその周辺にはこうした池沼がいくつかあり、その一つが「やすかた」として描かれていたのでしょうか(善知鳥沼との関係性は分かりません)。

善知鳥神社(明治時代、歴史資料室蔵)

善知鳥神社(明治時代、歴史資料室蔵)

つまり、「安潟」の伝承は少なくとも18 世紀末まで遡ることはできそうです。そして、実際7 世紀末の時点で、青森町とその周辺にはいくつかの池沼があったことも間違いないでしょう。ただし、周囲が5~6 里にも及ぶ大きな池沼があったということは、目下のところ歴史資料から確認することはできません。その意味では、「大きな池沼としての安潟」がいつ歴史叙述の中で創出されることになったのか、この謎を解くことが次の課題となりそうです。

善知鳥沼(昭和30 年代、歴史資料室蔵)

善知鳥沼(昭和30 年代、歴史資料室蔵)

「安潟」の伝承

No.276【2017年9月30日配信】(担当:工藤)

こんにちは! 室長の工藤です。

昔むかし、青森の地には「安潟」と呼ばれる周囲が20km を超えようとする巨大な湖沼があったといいます。この安潟には荒川の流れが注ぎ込んでいたのですが、15 世紀末にこの地に入部した堤弾正左衛門が荒川の流路を変更したために、安潟が縮小・干潟化しその面影は現在の善知鳥沼に残すばかりになったといいます。この話のうち、堤弾正左衛門のエピソードは20 世紀初頭に発表された仮説で、ほとんど実証的な検証がなされないまま昭和30 年頃に通説化したものです。現在は異論も提示されていますが、まだ一般には通説となっているようです。さて、今回は「安潟」そのものに注目してみましょう。安潟は江戸時代の絵図に描かれています。正保元年(1644)に幕府は諸国に絵図の提出を求め、この時弘前藩が提出した絵図(控えの写しが現存しています)中の青森村と沖館村の間に「やすかた」が描かれています。ただ、大きさは東西約140m、南北25m で、冒頭に記したような巨大な湖沼ではないようです。これと近い年代に描かれた青森町の絵図のなかにある善知鳥沼は東西約190m とあります(南北記載なし)。ですから、「やすかた」は善知鳥沼のイメージで描かれたのかもしれません。また、時代は降りますが、天明8 年(1788)に菅江真澄が草刈の翁から聞き取ったと思われるエピソードのなかに、安方町の南方にある荒田のなかに木が2 本生えている小高い場所があり、そこから善知鳥宮の境内林にかけてかつて「大沼」があり、今は善知鳥沼となったとあります。この大沼が安潟と見立てていいでしょう。すなわち、安潟の実像ははっきりと捉えることはできないものの、18 世紀の末に青森の町に住む人々の記憶に、「大沼=安潟」が深く刻まれていたとみられ、それは少なくとも17 世紀中頃の絵図提出にまで遡るひとつの伝承であったのではないでしょうか。では、この伝承の「根」はどこにあるのでしょう。残念ながら、文字や絵図といった資料からかがい知ることはできません。ただ、考古学からのアプローチによって安潟の尻尾がつかまえられる可能性が出てきたようです。考古学は門外漢なので詳しいことは分りませんが、「安潟」はこの地域における古代の記憶…そんなスケールの大きな話になるのかもしれませんよ。

『目で見る青森の歴史』(1969 年 青森市)に掲載された「堤川開鑿以前ウトウ安潟之図」

『目で見る青森の歴史』(1969 年 青森市)に掲載された「堤川開鑿以前ウトウ安潟之図」

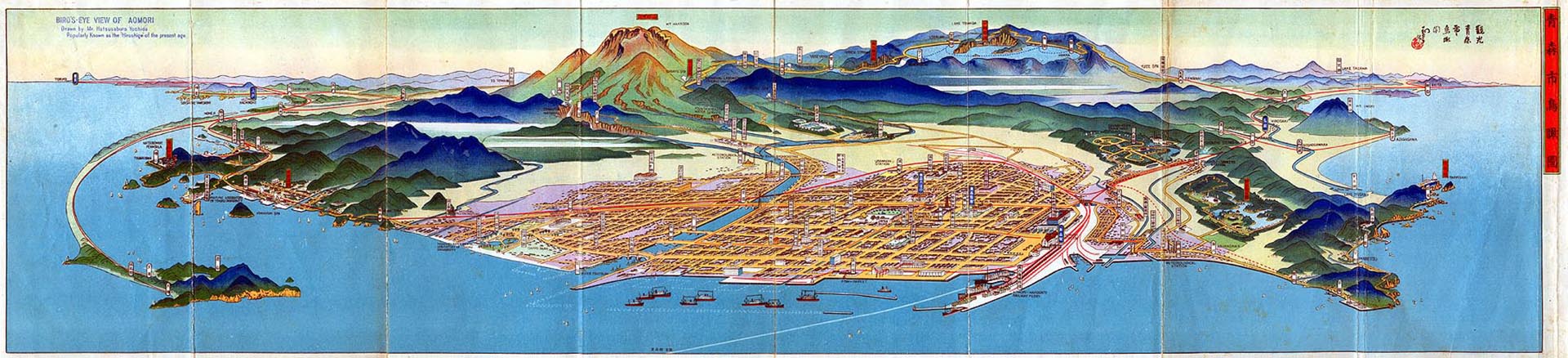

青森市鳥瞰図(◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎より)

青森市鳥瞰図(◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎より)